Kleinaddierer mit automatischem Übertrag

|

Angesichts der hohen Preise für echte Rechenmaschinen

verbreiteten sich im beginnenden 20. Jahrhundert auch

einfachere Rechenhilfsmittel. Die so

genannten Kolonnenaddierer dienen dazu, bei langen Zahlenreihen

zuerst die Einer, dann die Zehner, dann die Hunderter aufzusummieren,

manchmal auch zwei Stellen auf einmal - ähnlich, wie man das beim schriftlichen

Addieren auch macht. Das angezeigte Ergebnis berücksichtigt meist automatisch

den Übertrag, deshalb sind viele Kolonnenaddierer

im Gegensatz zu den Zahlenschiebern richtige Rechenmaschinen. Allerdings

funktioniert das oft nur über eine Stelle

hinweg. Frühe Entwürfe waren im

Verhältnis zum begrenzten Nutzen meist zu aufwändig konstruiert und

konnten sich deshalb nicht durchsetzen. |

||

|

The Adder Charles Henry Webb New York ab 1868 Preis 1868: $ 8 SN B451 |

Zweischeiben-Addierwerk mit mechanischem Übertrag. Addiert bis zu dreistellige Zahlen. Stifteingabe (Hunderter links, Zehner und Einer rechts). Resultate bis: 4999 Funktionsweise Konkurrenzmodell ►Näheres Angebotene Ausführungen: A Grundmodell aus Messing und Mahagoni $ 6 B zusätzlich Befestigungsmöglichkeit, Stahlteile $ 8 C Teilweise verchromt, Befestigung, Stahlteile $ 10 |

|

Webb Type Adder Lester C. Smith, New York ab 1889 Preis 1889: $ 7 |

Zweischeiben-Addierwerk mit mechanischem Übertrag. Addiert bis zu dreistellige Zahlen. Stifteingabe (links Hunderter, rechts Zehner und Einer). Resultate bis: 4999 Funktionsweise ►Beschreibung |

|

Perfection Adding Machine Archibald M. Stephenson Joliet, Illinois ab 1873, Preis 1890: $1,50 |

Scheckkartengroßer und -dicker "Taschenrechner". Zweischeiben-Addierwerk mit mechanischem Übertrag rechts 0-9 Einer, links 0-19 Zehner, Resultate bis 199 Stifteingabe Rückwärtsdrehen (Subtraktion) nicht möglich. Rückstellung durch manuelles Vorwärtsdrehen auf 0. Innenleben ►Näheres |

|

Expert Adding Machine J.M. Sailer Co. Janesville USA um 1900 Rekonstruktion R.A. 2019 |

Einscheiben-Addierer Die innere Scheibe kann um 0 bis 0 Löcher weitergedreht werden. Eingebehn kann man nur einstellige Zahlen, aber das Ergebnis wird bis zu zweistellig angezeigt. Nullstellung mit dem Loch auf dem Mittelteil der inneren Scheibe Französische Variante: ►Totalisateur Troncet |

|

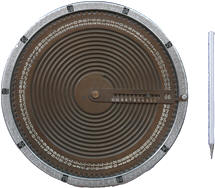

Additioneur Joseph Funke 1915 Nachbau von Wolf-G. Blümich ►Animation |

Analoges

Additionsgerät (ohne Rasteen) mit vollautomatischem Übertrag. Zwei Drehscheiben mit unterschiedlich versetzter Lochung Zahleneingabe (einstellige Werte) mit Stift Resultat im Zahlenbereich bis 300 Funktionsweise ►Näheres |

|

Union Rechenscheibe Dr. Albert Hauff Berlin Berlin ab 1907 Preis: 9 Mark Gebrauchsanweisung |

Scheibenaddierer, "vieltausendfach bewährt" zur Addition zweistelliger

Zahlen. Ein Einstellstift wird jeweils bei einer Zahl der äußeren silbernen

Skala eingesteckt und dann zum Anschlag bewegt. Auf der inneren Skala

(weiß auf braun) kann dann das Ergebnis abgelesen werden. Die Hunderterstelle

ergibt sich aus der Position eines Stifts, der sich dabei auf einer

Spirale von innen nach außen bewegt. Fast identische Geräte wurden in

Großbritannien unter der Marke "Adall"

vertrieben. Verwandte Konstruktionen Amerikanische Variante |

|

BriCal British Calculators Ltd. Stoke Newington, UK um 1905 SN B 802 Preis 1925: 4£ 4s 4d |

Addierer für britische Währung Pfund 50..1950 und 0..50, Schilling 0..19, Pence 0..11½ Bedienung mit Elfenbeinstift Nullstellung durch Ziehen einer rot markierten Sprosse jedes Kranzes bis zum Anschlag. Es existierten auch dezimale Ausführungen. Innenleben Andere "Pfundrechner" Modellübersicht bei ►Retrocalculators |

|

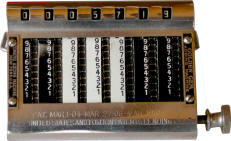

Adix Adix Company Pallweber & Bordt Mannheim Preis 1903: 18 RM |

Kolonnenaddierer mit dreistelliger Resultatanzeige Zehnerübertrag über Zahnradgetriebe. Löschen der Einer und Zehner durch Drehen des rechten Zahnrads bei gedrückter 1. Löschen der Hunderter durch Drehen des linken Zahnrads. Funktion Entwicklung ►Pallweber & Bordt |

|

Aderes Josef Zähringer Furtwangen ab ca. 1930 Preis 1953: 40 DM ►Animation Gebrauchsanweisung |

Weiterentwicklung der Adix im Bakelitgehäuse, auch unter zahlreichen

anderen Markennamen vertrieben. Kolonnenaddierer mit

dreistelliger Resultatanzeige Zehnerübertrag über Zahnradgetriebe Hebel für Nullstellung aller drei Stellen. |

|

Penn State Adder No.707 Hong Kong |

Zählgerät, z.B. für Ausgaben im Supermarkt Eingabe über mehrfaches Drücken der Tasten automatischer Zehnerübertrag Nullstellung über Drehknöpfe Profiausgabe

|

|

Brauchbarer und weit verbreitet waren die

Scheibenaddierer. Im Jahre 1642 stellte der französische

Mathematiker und Philosophen Blaise Pascal

eine Addiermaschine

vor, die in der Folgezeit in etwa 50 Exemplaren gebaut wurde, von

denen heute noch 9 erhalten sind. Ihr komplizierter Zahnradmechanismus für

den automatischen Übertrag

funktionierte bereits über mehrere

Stellen hinweg, (9999+1=10000) jedoch waren die Einstellscheiben

nur in einer Richtung drehbar. Subtraktionsaufgaben ließen sich nur

durch Addition von Komplementärzahlen bewältigen. Zwanzig Jahre vor Pascal hatte der

Theologieprofessor Wilhelm

Schickard eine "Rechenuhr"

konstruiert, bei der man auch durch Rückwärtsdrehen der

Einstellräder subtrahieren konnte. Die Maschine von Schickard ging

jedoch verloren und wurde nur in Form einer Konstruktionsskizze

überliefert. Ihre Ideen finden sich im frühen 20.

Jahrhundert in preiswerten stiftbedienbaren "Rechenlinealen"

wieder, die vor allem in den USA verbreitet waren. Europäsche Geräte dieses Typs

waren aufwendiger konstruiert und

gemäß ihres Preisniveaus eher fürs Büro bestmmt. |

||

|

The Calcumeter (urspr. The Standard Desk-Calcumeter) H.N. Morse, Trenton N.J. ab 1901 SN 31503 Preis: ab 10$ |

Addition, 7 Stellen, sehr leichtgängig. Löschung erleichtert durch kleine Nullmarkierung auf jeder Einstellscheibe. Es existierten Modelle von 5 bis 9 Stellen teilweise mit separatem Löschrad. Daneben gab es auch ein Modell für englische Währung. Innenansicht |

|

The Calculator The Calculator Corp. Grand Rapids ab 1907 Preis: 7,50 $ |

Addition 7 Stellen Eingabe mit Stift Subtraktion über Zehnerkomplement Übertrag nur vorwärts ►Rechnerlexikon ►Detlev Bölter ►Firmengeschichte |

|

Conto Modell C Carl Landolt & Co Thalwil bei Zürich ab 1912 SN 1439 Preis 1920: 250 SFr |

Addition, 8 Stellen Eingabe mit Fingern über leicht gängige Hebel Der Inhalt des Eingaberegisters (untere Schaulöcher) wird über den kleinen Schieber am oberen Rand ins Resultatregister (obere Schaulöcher) übertragen Resultatregister löschbar über den kleinen Hebel. Große Abbildung und Modell A |

|

Addier-Maschine "Baum"

Michel Baum, München (Daemen-Schmidt, Zürich) ab 1913 SN 490 Preis: 75 Mark Anleitung |

Addition 7 Stellen Eingabe mit Stift Subtraktion über Zehnerkomplement (Overlay) Eingabekontrollregister, löschbar durch Knopfdruck, Gesamtlöschung über Schieber Innenleben |

|

Lightning Portable Adding Machine The Lightning Adding Machine Co., Inc. Los Angeles ab 1945 Preis: 10 $ |

Addition 7 Stellen Eingabe mit Stift Subtraktion über Zehnerkomplement Übertrag nur vorwärts Schieber für Löschung Innenleben ►Rechnerlexikon ►Firmengeschichte |

|

Addometer Reliable Typewriter & Adding Machine Co Chicago, ab 1928 oben: dezimal unten: Zoll-Ausführung |

Addition, Subtraktion 8 Stellen dezimal oder alternativ 6 Stellen dezimal + eine Stelle für Zoll (12er-Teilung) + eine Stelle für Achtelzoll Eingabe mit Stift, Schieber für Löschung Übertrag vor- und rückwärts Innenleben |

|

Dial-A-Matic Sterling USA ab 1954 |

Scheibenaddierer Addition und Subtraktion 4 Stellen Übertrag vor- und rückwärts Eingabe mit Stift |

|

SEE Calculator Selective Educational Equipment USA 1968 |

Voll funktionsfähiges Demonstrationsmodell der "Dial-A-Matic" in transparentem Gehäuse Addition und Subtraktion 4 Stellen Übertrag vor- und rückwärts Eingabe mit Stift Größere Abbildung |

|

KES-ADD Pocket Adder Hart-Vance Company USA, ca. 1960 $ 1,98 $ |

Addition und Subtraktion 6 Stellen Eingabe mit Stift Übertrag vor- und rückwärts Eingabe mit Stift |

|

Zu den Rechenlinealen, bei denen die

Zahnscheiben liegend nebeneinander angeordnet waren, kamen im frühen 20.

Jahrundert Varianten mit automatischem Übertrag hinzu, bei denen

die Zahnrollen vertikal auf einer einzigen Achse saßen. Der

Übertrag

wurde nach Art eines Zählwerks realisiert und

die einzelnen Stellen einer Zahl konnten ohne großen Zwischenraum nebeneinander

angezeigt werden. Die Eingabe erfolgte auch bei diesem Rechnertyp

oft mit einem Stift und wurde über eine Kette, ein Band oder eine

Zahnstange in des Addierwerk übertragen. Später gab es auch größere,

mit Fingern bedienbare Additionsgeräte, die in Einzelfällen sogar

mit einem Drucker versehen waren. Eine Additionsmaschine mit

kontinuierlichem Übertrag über Planetengetriebe realisierte der

russische Mathematiker Tschebyschew (1821-1894) mit

seinem "Arithmometer" (->Kombinationen). |

||

|

Golden Gem Automatic Adding Machine Co. New York ab 1907 SN 84313 Preis 1925: $15 |

Addition, 7 Stellen Bedienung mit Stift Ketten bewegen vertikal angeordnete Zahnräder Drehknopf für Resultatlöschung Vergleichbare Maschine für den Eigenbau |

|

Hans Sabielnys Comptator Schubert & Salzer, Dresden ab 1909 SN 2079 Preis 1925: 105 RM Anleitung |

Addition, 9 Stellen Subtraktion über Zehnerkomplement Bedienung mit Stift Zahnstangen bewegen Zählwerk Hebel für Eingabelöschung, arretierbar Drehknopf für Resultatlöschung Schnittzeichnung |

|

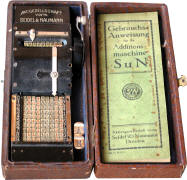

SuN Seidel&Naumann Dresden ab 1910 SN 7469 Preis 1910: 100 Mark Gebrauchanweisung |

Addition, 9 Stellen Subtraktion über Zehnerkomplement Bedienung mit Stift Ketten bewegen Zählwerk Hebel für Resultatlöschung Knopf mit Feststeller für Eingabelöschung ►Näheres |

|

|

Scribola Ruthardt & Co Stuttgart ab 1922 SN 5391 Preis 1925: 250 RM Anleitung |

Addition, 10 Stellen Subtraktion über Zehnerkomplement Ketten bewegen Zählwerk und Druckwerk Hebel für Druck, Resultatlöschung und Auskoppeln des Resultatwerks. Resultat muss zum Drucken manuell in Eingabe zurück übertragen werden. |

|

Stima M-II Albert Steinmann Schweiz ab 1930 SN 11776 Preis 1938: ab 70 SFR Stima MS-III ca. 1953 SN 29398 Gebrauchsanweisung |

Stima M-II:

Addition, 8 Stellen Bedienung

mit Stift Subtraktion über Zehnerkomplement Getrenntes Eingabe- und Resultatwerk Drucktasten für Eingabelöschung, arretierbar Resultatlöschung durch Zugknopf Innenansicht Stima MS-III 9 Stellen Subtraktion ohne Zehnerkomplement über zweistufige Eingabe bei Entkopplung des Resultatwerks |

|

Fallzähler Frankreich 1973 SN 6366 |

Das Gerät dient zur Diagnose von Krankheiten mittels Auszählen verschiedener

Blutzellenarten unter dem Mikroskop.

►Marbel Blood Cell Calculator Es kann auch für andere Statistiken eingesetzt werden, etwa um an einer Kreuzung die passierenden PKW, LKW, Motorräder, Traktoren und deren Summe zu ermitteln. Denominator Das Zählwerk ohne Taste (3. v. l.) gibt die Summe der Tastendrücke auf die Tasten 1 - 5 an. Beim Überlauf dieses Zählers ertönt eine Glocke. Mit dem Drehknopf können die Zählwerke gelöscht werden. |

Rechenwerkzeug.de